Was ist eine Literaturrecherche?

Die Literaturrecherche umfasst alle Maßnahmen um relevante Literatur zu identifizieren. Sie reicht von einer zufälligen Bibliotheks- oder Internetrecherche bis zu einer systematischen Datenbankrecherche. Der Umfang und die Planung der Recherche ist abhängig von der Aufgabenstellung (Panfil, 2015).

Welche unterschiedlichen Herangehensweisen gibt es?

| Orientierend | Systematisch |

| Keine Empfehlung für Recherchewerkzeug | Anspruch: nachvollziehbar und wiederholbar |

| Am Anfang der Forschungsarbeit | Höhere Ansprüche an Entwicklung, Durchführung, Dokumentation |

| Identifizieren der wichtigen Veröffentlichungen | Recherchestrategie transparent und nachvollziehbar dokumentieren |

| Orientierung zum Thema | Vollständig |

| Unvollständig | |

| Notwendig für Fragestellung und ggf. Recherche zu präzisieren |

Tabelle 1 Unterschiedliche Herangehensweisen bei der Literaturrecherche (Panfil, 2015)

Wie läuft eine Literaturrecherche ab?

Abbildung 1 Ablauf Literaturrecherche (Bergheimer & Backhaus, 2018)

Im Folgenden werden die jeweils einzelnen Schritte der Literaturrecherche detailliert erklärt.

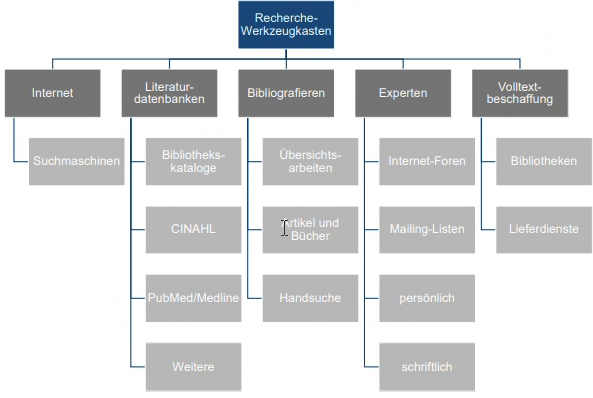

1. Recherchewerkzeuge auswählen

Internet

- Das Internet bietet eine unendliche Informationssammlung an, die zu einer diffusen Informationsflut führt.

- Es gilt aus der Menge an Informationen das “Richtige” zu finden.

- Durch die erweiterte Suche kann man die Suche einschränken:

- Bestimmte Wörter

- Erscheinungsjahr

- Sprache etc.

Literaturdatenbanken: PubMed & Co

- Bieten im Vergleich zum Internet eine systematische Alternative.

- Geben Informationen über Artikel und Bücher (Bibliografische Daten, Schlagwörter, Abstracts)

- Beispiele für Literaturdatenbanken für Fachartikel im Pflegekontext:

| PubMed/Medline | Medizin und Randgebiete |

| CINAHL | Pflege und weitere Heilberufe, kostenpflichtig über EBSCO |

| Cochrane Library | evidence-based medicine, kostenfreie Recherche, Volltexte kostenpflichtig |

| Und weitere z.B. Google Scholar | Wissenschaftliche Literatur (Artikel, Abschlussarbeiten, Bücher, Abstracts), kostenfrei |

Tabelle 2 Beispiele für Literaturdatenbanken für Fachartikel im Pflegekontext (Panfil, 2015)

2. Suchbegriffe festlegen

- Als Suchbegriffe sollten auch Synonyme und englische Übersetzung verwendet werden (Bergheimer & Backhaus, 2018).

- Zusätzlich können Verknüpfungen wie die Boole‘sche Operatoren als Verbindungselemente zwischen einzelnen Suchbegriffen fungieren.

| Boole'sche Operator | Wirkung | Trefferanzahl |

| AND | Artikel, in denen alle Suchbegriffe vorkommen. | Niedrig |

| OR | Artikel, die den ein oder anderen Suchbegriff enthalten. | Hoch |

| NOT | Artikel, in denen der eine Suchbegriff vorkommt und der andere ausgeschlossen wird. | Niedrig |

Tabelle 3 Boole’sche Operatoren (Panfil, 2015)

3. Suche eingrenzen

Die Suche kann durch verschiedene Filter eingeschränkt werden wie zum Beispiel:

- Bestimmten Zeitraum

- Verknüpfung mehrere Suchbegriffe

- Oder bei zu wenig Treffer Verknüpfungen weglassen oder den Zeitraum erweitern

Als Suchbegriffe sollten auch Synonyme und englische Übersetzung verwendet werden (Bergheimer & Backhaus, 2018)

4. Literatur auswählen

- Um die Relevanz der recherchierten Artikel für die jeweilige Forschungsfrage einordnen zu können, wird anhand des Titels eine erste Auswahl getroffen.

- Dann folgt die Sichtung des Abstracts, das eine Übersicht über Ziel, Methode und Ergebnisse gibt (Bergheimer & Backhaus, 2018).

- Graue Literatur: Veröffentlichungen im WWW (z.B. Google, Wikipedia); Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten

5. Literatur auswerten

- Originalartikel werden auf ihre Qualität und Relevanz hin überprüft (Aktualität und inhaltliche Relevanz für das Thema) (Pianos & Krüger, 2014).

- Wichtige Inhalte im Artikel werden markiert oder in einem eigenen Dokument herausgeschrieben (Bergheimer & Backhaus, 2018).

6. Literaturrecherche dokumentieren: beispielsweise mit PRISMA und Cooper

- Evidenzbasiertes Medium, um die systematische Literaturrecherche strukturiert zu dokumentieren und darzustellen.

- Preferred Reporting Items für Systematic reviews and Meta-Analyses

- Flussdiagramm zur Visualisierung und der Literaturrecherche und dem Ein- und Ausschließen von Literatur (Ziegler et al., 2011).

- Cooper-Taxonomie

- Einordnung der Literatur in zutreffende Kategorien und Unterkategorien

- Literatur wird dadurch klassifiziert (Hochrein et al., 2014).